Oeuvres

Publications sélectionnées

Is poetry still relevant today, or is it merely a dwindling historical art? How have poets of the recent past dealt with challenges to poetics? Seeking to chart the poetic act in a period not so much hostile as indifferent to poetry, Language at the Boundaries outlines spaces where poetry and poetics emerge in migration, translation, world literature, canon formation, and the history of science and technology.

L’œuvre en devenir de Pier Paolo Pasolini occupe une place de premier plan dans le panorama culturel contemporain - il s’agit d’une réflexion actuelle, par moment prophétique, car elle annonce la question de la création et de la destruction des mondes culturels. Une œuvre nécessaire pour notre pensée critique…

Expositions

Angela Biancofiore

Artiste et écrivain

Université Paul-Valéry Montpellier

Groupement d'intérêt scientifique (GIS) Théories et pratiques du care

Biographie

Artiste, chercheuse et enseignante, elle est née à Bari (Italie); elle enseigne l’art et la littérature italienne ainsi que les humanités écologiques à l’Université Paul-Valéry de Montpellier où elle Professeur depuis 2008.

Elle a fréquenté la Scuola Libera del Nudo à l’Académie des Beaux Arts de Florence et, en particulier, les cours de dessin, de gravure et d’histoire de l’art. Sa production artistique recouvre, en dehors de la peinture, la céramique, le papier mâché, la création d’assemblages et la sculpture en bronze. Sa peinture, définie par certains critiques comme une “archéologie imaginaire” (Omar Calabrese) est centrée sur la recherche du rapport entre dessin et écriture, un véritable voyage à travers le langage des communautés humaines, une traversée des signes: des symboles crétois inscrits sur les sceaux ou les tablettes aux gravures rupestres du Haut Atlas (Oukaimeden, Maroc); de la vallée des Merveilles (Alpes Maritimes) et du Val Camonica (Italie) jusqu’aux mystérieux signes peints à la chaux sur les maisons en pierre de sa région natale: les Trulli (dans les Pouilles, pas loin de Bari).

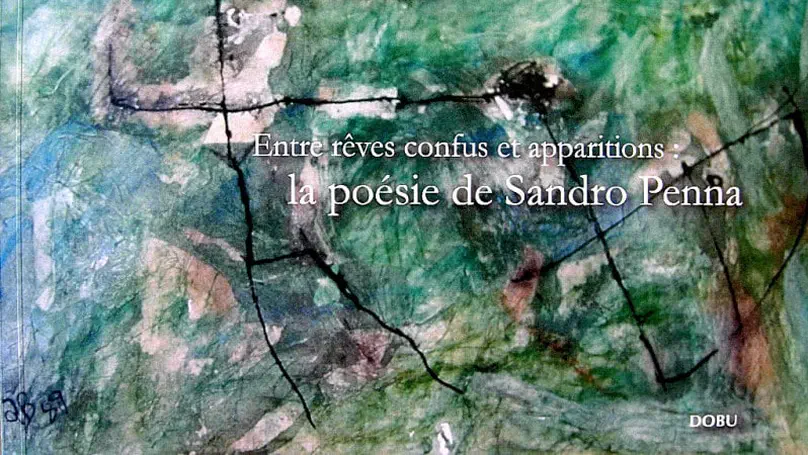

Elle a développé également une recherche sur l’écriture du corps qui a abouti à une Performance for signs, body and orchestra. Elle expose ses travaux en Europe (Italie, France, Belgique, Espagne, Grèce) et dans le monde (Etats-Unis, Mexique, Maroc, Chine) depuis 1984. Elle est l’auteur de plusieurs livres sur la pratique de l’art, la lecture de l’image et du texte littéraire. Parmi ses publications sur la peinture : La scrittura degli elementi (Bari, Adriatica, 1988), Cartes sans territoires (Paris / New York, Euromedia, 1996), Signes nomades (Montpellier, Euromedia, 1999), Corpi radianti (Venise, éd. Eidos, 2007). Elle a publié également des essais sur la création littéraire et artistique : L’opera e il metodo (Lecce, Milella, 1991), Benvenuto Cellini artiste-écrivain: l’homme à l’œuvre (Paris, L’Harmattan, 1998), Pasolini (Palermo Palumbo, 2003), Pasolini : pour une anthropologie poétique, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2007, Entre rêve confus et apparitions : la poésie de Sandro Penna (en collaboration avec Christelle Balderas), Hambourg/Castries, Dobu/Cladole, 2011, Pasolini. Devenir d’une création, Paris, L’Harmattan, 2012; Soyons le changement… Nouvelles tendances dans la littérature italienne contemporaine. Une anthologie, (en collaboration avec Romano Summa et Sondes Ben Abdallah)

Elle a publié avec Clément Barniaudy l’ouvrage collectif Re-storying Mediterranean Worlds. New Narratives from Italian Cultures to Global Citizenship (Bloomsbury 2021).

Elle co-dirige la revue Web Notos: espaces de la création. Arts, écritures, utopies.

Expositions personnelles :

1996 Institut culturel français de Tétouan, Maroc. Cartes sans territoires, Espace Louis Feuillade, avec le concours de la Ville de Lunel. Rosenthal Art Gallery, Queens college, New York.

1997 Musée d’art contemporain, Tanger, Maroc.

1998 Une mnémopeinture. Centre d’initiatives artistiques de l’Université de Toulouse – Le Mirail, en collaboration avec la revue Horizons Maghrébins. Sur les traces d’Oukaïmeden. Galerie Bab Doukala, en collaboration avec l’Association Jazouli, Marrakech, Maroc. Institut Français de Rabat; Institut Français de Tanger. Hôtel du Département, Béziers. Galerie Tassili, Montpellier.

2000 Les journées de la préhistoire, Hôtel de ville, Valflaunès.

2003 Le arie del tempo, Genova.

2006 Les voix de Médée, Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis. Corpi radianti, Performance video, Lecce, a cura del Fondo Verri. Corpi radianti, Performance video, Ecole Française d’Athènes.

2008 Il fronte degli ulivi, Galleria dell’Istituto italiano di cultura, Marsiglia.

2008 Rhapsodies terrestres, en collaboration avec le poète Clément Barniaudy, Librairie Domens, Pézenas

Expositions de groupe :

1996 Gli artisti ripensano la città, Teatro Kismet, Bari, organisé par l’Associazione Apotema.

1999 Club de la Presse, Montpellier. Musée d’archéologie, San Luis Potosi, Mexique.

2002 La lettera d’amore, Bibliothèque communale de Harelbeke, Belgique. Scriptions, Musée d’art contemporain de Villa Croce, Gênes.

2003 Ciphers in time. Recent italian mixed-media art, Rosenthal Art Galery, Queens college, New York.

2005 Identités et appartenance. Galerie “Le arie del Tempo”, Ville de Gênes. Semaine de la peinture européenne, sous le patronage de la Maison de l’Europe, Maison des Relations internationales, Ville de Montpellier.

2006 Galleria Souffle, exposition de livres d’artistes, Leucate.

2007 Carnets d’artistes, Bibliothèque de la ville de Gênes, organisé par la galerie “Le arie del Tempo”. Carnets d’artistes, Bibliothèque municipale de Harelbeke, Belgique.

2008 Rhapsodies terrestres, en collaboration avec le poète Clément Barniaudy, Bibliothèque municipale de Harelbeke, Belgique. Il fuoco, Galerie Le Arie del tempo, Genova.

2008 Exposition pour l’inauguration des jeux olympiques, Maison d’Italie, Pékin.

Poésie et peinture : les livres d’artiste

1992 L’ouverture de la bouche, Livre d’artiste, Poèmes de Michel Eckhard Elial avec seize encres originaux d’Angela Biancofiore, Editions Levant.

1993 Au midi du retour, Poèmes-signes en collaboration avec Michel Eckhard Elial, « Levant » 6/1993.

1995 Beth. La maison et la lumière, Livre d’artiste, Poèmes de Michel Eckhard Elial, avec un dessin d’Angela Biancofiore, Editions Levant.

1996 Le livre de l’aurore et de la nuit, en collaboration avec Adonis.

1999 Du noir cela, en collaboration avec Franc Ducros.

2004 Paroles d’étrave, en collaboration avec Charles Becker.

2007 Corpi radianti, en collaboration avec Irina Possamai et Annamaria Federici, éd. Eidos, Venise.

2008 Le front des oliviers, en collaboration avec Anne De Staël, Franc Ducros, James Sacré, Comasia Aquaro.

2008 Rhapsodies terrestres, avec des poèmes de Clément Barniaudy.

2014 Lointains chants sacrés d’où je suis né (avec des poèmes de Matiah Eckhard), éditions Euromedia, Montpellier, 2014.

Contact

Vous pouvez envoyer un mail à l’aide du formulaire :